浏览数量:18 作者:南京市栖霞区长江小学 发布时间: 2024-12-12 来源:本站

2024年12月10日,长江小学数学教研组开展本学期第四次校本研修。本次活动分为以下几个环节:

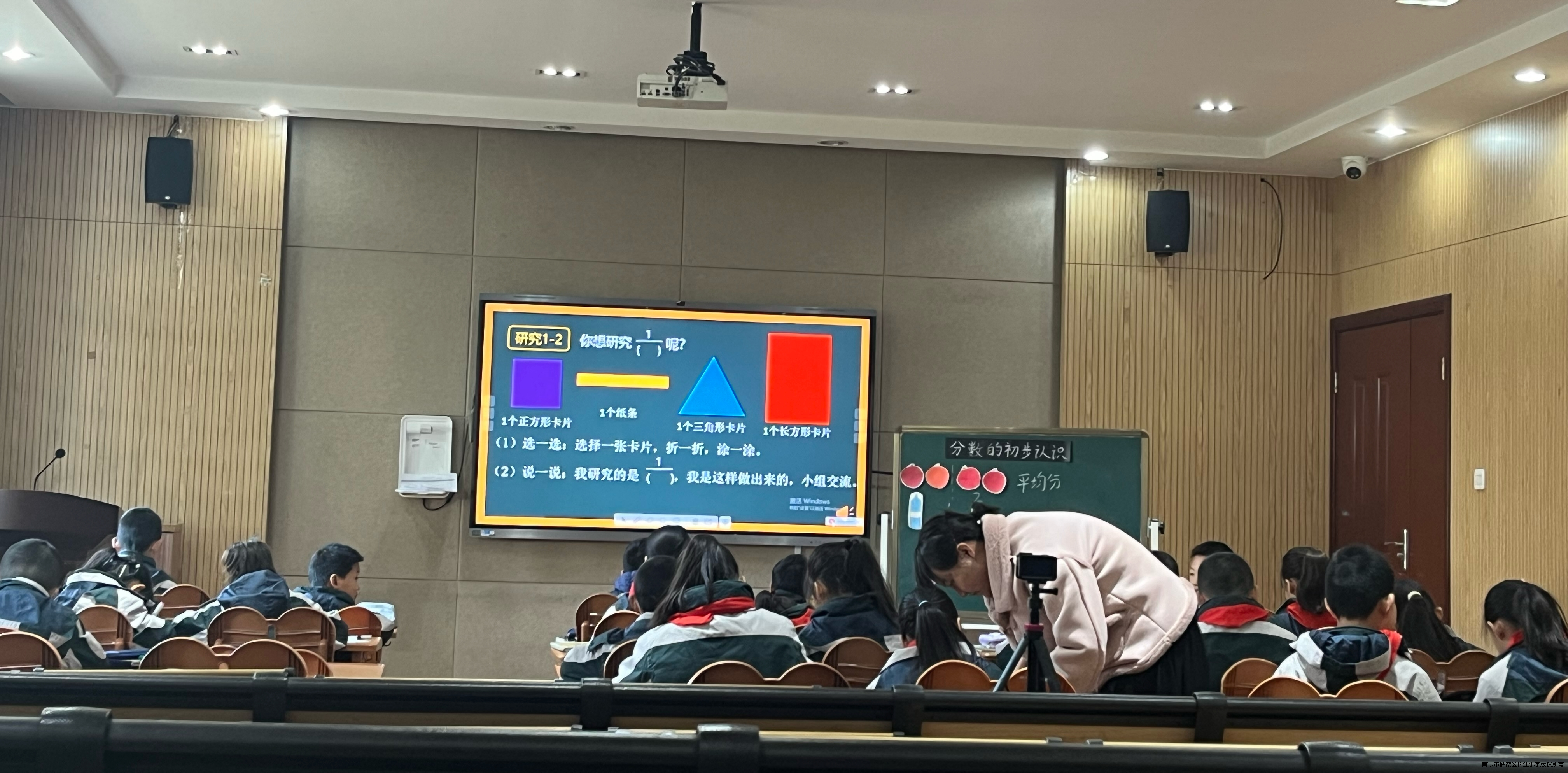

首先由王俊楠老师在三(2)班进行《分数的初步认识》课例展示。王老师以2个小朋友郊游分食物的情境导入,发现平均每人能分得2个苹果、1瓶水,平均分的结果可以用学过的数表示,当两个小朋友平均分1个蛋糕时,每人分得半个,这个半个没办法用学过的数来表示,就产生了认知冲突,需要一个新的数来表示半个。研究1-1环节,就着重让学生研究每人分得几个蛋糕呢?学生通过分一分、填一填、说一说的活动方式进行自主探究、交流,结合分的结果认识、理解分数1/2的含义,了解1/2各部分的名称以及读写。随后,王老师播放视频带领学生了解分数的来源,渗透数学史。有了对于1/2含义的掌握,研究1-2环节就相对开放,给学生足够的时间和空间,以核心问题“你想研究1/()呢?”驱动任务设计,王老师给学生提供了丰富的素材:1张正方形卡片、1个纸条、1张三角形卡片、一张长方形卡片,学生选择一张卡片折一折、涂一涂,并在小组里交流:我研究的是1/(),我是这样做出来的。学生作品展示环节,王老师有意识地设计了两组对比,第一组是3张正方形卡片,分别表示1/2、1/4、1/16,老师引导:“为什么都是正方形卡片,它们表示的分数不一样?”第二组是一张三角形卡片和一个纸条,都表示1/2,王老师提问:“这些卡片形状、大小都不相同,怎么都可以表示1/2?学生在两组对比中明晰分数的含义。研究2-1教学分数的大小比较,这一环节先由学生猜测1/2、1/4、1/8的大小,再进行实验操作验证。

课后数学组全体教师就这节课的设计进行了研讨。大家肯定了这节课的设计思路,认为每一环节目标明确,设置合理。王老师在课中能够给学生足够的时间进行自主操作探究、关注学生主体,发展学生数感。尤其关注核心问题的设定,驱动任务设计,学生在一个接一个的任务中能够主动探索和构建知识体系,避免了单纯的知识灌输,学生课堂参与率高,动手动脑高效率地学习。当然,这节课也有可以更加完善的地方。比如需要加强对学生数学语言规范性的引导,王老师在课堂引入环节分食物时,没有关注到学生回答问题时缺乏平均分一词,语言表达不规范,而且在这边不强调平均分,也不利于学生后续对于分数含义的理解。在随后的研究1-1环节,解决将一个蛋糕平均分给2个小朋友,每人分得几个蛋糕这一问题,学生展示自己的作品并说明理由时,建议王老师能及时追问学生:你是怎么折的,为什么这么折?揭示对折方法以及这样是为了平均分,为后续的理解分数的含义以及研究其他分数奠定基础。研究1-1环节需要慢一点,让学生能多说、说清1/2的含义,才能更好地去研究其他的分数。

在老师们交流研讨后,王老师结合大家的建议,对教学设计进行了调整、完善,在三(1)班又进行了第二次课例展示,这次王老师关注到认识1/2的重要性,因此在研究1-1环节引导学生说清楚分蛋糕的方法和过程,结合分的结果理解1/2的含义,并多让几位学生说一说,加深对于分数含义的理解。在此基础上再由学生探究更多的分数,这时候就会发现这一过程更加顺畅、水到渠成。

最后,全组教师进行了沙龙研讨。先由授课教师王老师说一说自己对于整节课的设计意图,随后组内其他老师结合数学组校本研训主题谈谈各自对这次课例的想法。老师们各抒己见,既肯定了王老师课堂中值得我们学习的地方,也给出了一些建议,还有老师结合校本研训主题谈了谈自己所在学段的一些做法。研讨中大家思维、想法的碰撞,引发了我们组内每一位老师的思考,如何促进学生更好地学,发展核心素养,是需要我们持续不断研究的课题。